Saarbrücken

St. Albert

St.-Albert-Straße

66118 Saarbrücken

-

Informationen

Kontakt / Öffnungszeiten Kirche

Zur Webseite

MI - FR: 8.00 - 10.00 Uhr

und zu den Gottesdienstzeiten Anschrift Pfarramt Zentrales Pfarrbüro des Kath. Kirchengemeindeverband Saarbrücken-Malstatt

Pfarrer-Bungarten-Straße 49

66115 Saarbrücken

0681 9471900

E-Mail

Zur Webseite

Öffnungszeiten Pfarramt MO, DI + DO, FR: 9.30 - 12.30 Uhr

MI, DO: 13.30 - 17.00 Uhr

Gottesdienstzeiten Kirche Die aktuellen Gottesdienstzeiten können online eingesehen werden unter: www.katholisch-malstatt.de/dasdekanat/dasdekanat/.

Kirchen im Südwesten

Aller Zerstörung zum Trotz

„Bei einem Fliegerangriff am 11. August d. J. wurde unsere Kirche […] vollkommen zerstört. […] Gegenwärtig ist zwar keine Möglichkeit zu sehen, einen Kirchbau praktisch durchzuführen; aber anderseits könnte man vielleicht die Zeit nutzen, um Pläne zur Reife kommen zu lassen.“ Das Schreiben von Pfarrer Heinrich Massing an den Architekten Dominikus Böhm datiert auf den 2. September 1944. Inmitten der Kriegszerstörung entspann sich ein intensiver Austausch von Briefen und Plänen, der 1954 in eine neue Kirche nach Entwürfen von Gottfried mit Dominikus Böhm münden sollte. Bis heute zeugt der zeltförmige Stahlbetonskelettbau mit roten Ziegelwänden vom Optimismus einer Gemeinde, die sich auf einem annähernd kreisförmigen Grundriss zur Gottesdienstgemeinschaft zusammenfindet.

- ÜberblickOrt

Saarbrücken

Bistum

Bistum Trier

Name der Kirche

St. Albert

Weihe

1954 (28. März)

Architekten

Gottfried Böhm, Dominikus Böhm

Künstler

Gottfried Böhm, Rudi Butterbach, Albert Erny, Theo Heiermann, Karl Mittermüller, Milli Schmitz-Steinkrüger, Günther WillekeBesonderheit

Wenige Wochen nach der Zerstörung seiner Kirche, noch vor Kriegsende, nahm Pfarrer Heinrich Massing mit Dominikus Böhm die Planung für einen gemeinschaftsbezogenen Neubau auf, den Gottfried Böhm 1954 umsetzen sollte.

Nutzung

Pfarrkirche

Standort / Städtebau

Zwischen der Heinrich-Köhl-Straße im Westen, der Obersteiner Straße im Norden und der St.-Albert-Straße im Süden erhebt sich der Rundbau von St. Albert mit dem hochaufragenden Campanile zwischen vorwiegend zeilenförmiger Wohnbebauung im Zentrum der Siedlung Rodenhof. - Beschreibung

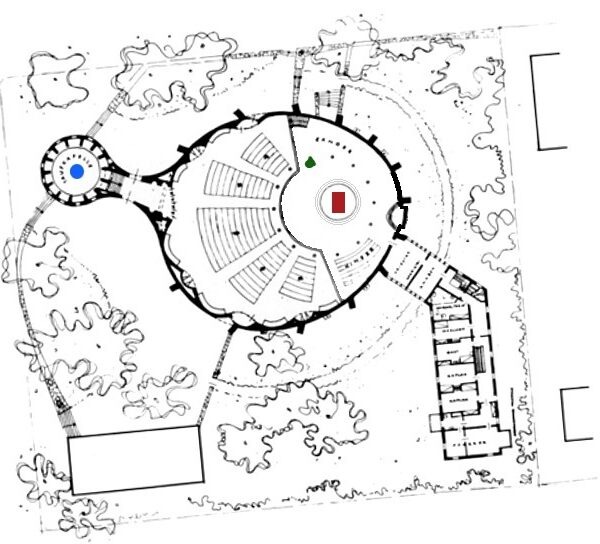

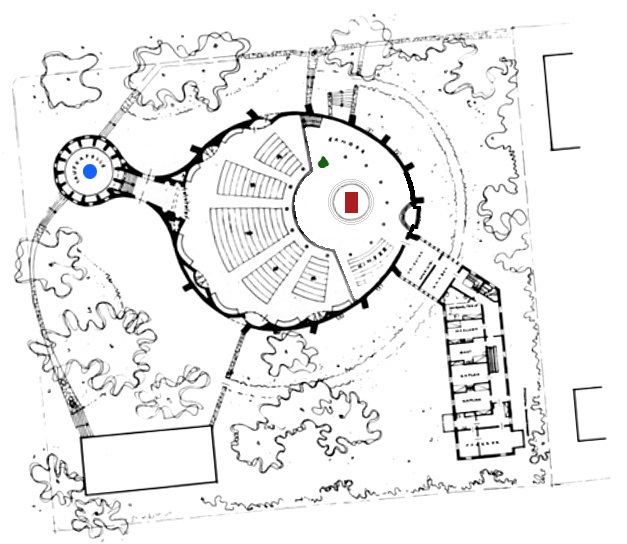

Grundriss

Der Baukörper von St. Albert erhebt sich auf einem ovalen Grundriss, der einem Kreis nahekommt. Nach Westen folgt auf einen Gang der Campanile mit der Taufkapelle auf kreisrunder Grundfläche. Dem gegenüber ist im Osten durch einen Gang das Pfarrhaus mit Sakristeiräumen auf rechteckigem Grundriss angeschlossen. Das Ensemble wird nach Süden, ebenfalls auf rechteckigem Grundriss, durch den freistehenden Pfarrsaal begrenzt.

Außenbau

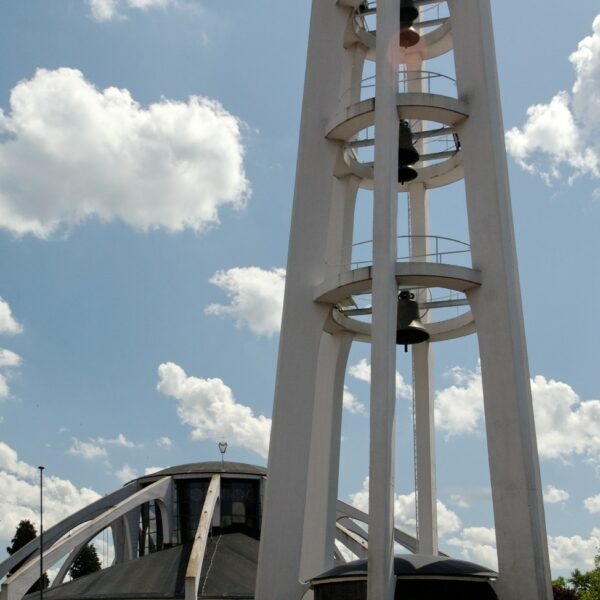

Nach außen zeigt der kupfergedeckte Stahlbetonskelettbau seine Konstruktion nach außen offen: Die Wände des eingeschossigen Schiffs sind mit roten Ziegelsteinen verkleidet. Davon hebt sich die nach Osten leicht herausgezogene Sakramentskapelle durch ihre Sandsteinoberfläche ab. Um das und über dem Ring des Schiffs erhebt sich ein Gerüst von vierzehn hell gefassten Betonbögen. Wie ein Strebewerk umfangen sie die hochaufragende Laterne. In ähnlicher Form überfängt das Betongerüst des Glockenträgers, zusammengehalten von drei Ringen, die überkuppelte Taufkapelle mit einem hochliegenden, umlaufenden Fensterband. Beide Bauglieder werden durch den niedrigeren, beidseitig verglasten Gang mit gewelltem Dach verbunden.

Innenraum

St. Albert wird von Nordwesten über den Verbindungsgang zwischen Campanile und Kirche erschlossen. Nach links führt er zur um einige Stufen eingetieften Taufkapelle. Nach rechts öffnet sich ein grafisch gestaltetes Gitter zum Kirchenraum. Dessen Wände sind nach innen sandsteinfarben gefasst. Der leicht aus der Mitte gerückte, um vier Stufen erhöhte Altar wird von 14 Rundstützen umstanden, im Norden von der Orgel flankiert, im Osten von der sich zum Altarraum hin öffnenden Sakramentskapelle hinterfangen und von der Laterne erhellt. Die im Westen nach innen wellenförmige Wand nimmt Beichtstühle und Nebenaltäre auf. Unter dem Altarraum findet sich die Unterkirche, deren Altar ebenfalls von Betonstützen umstanden wird.

- Liturgie und Raum

Schon in der Unterkirche des 1939 geweihten Vorgängerbaus von St. Albert wurde der Gottesdienst versus populum zelebriert. Nach dessen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg feierte die Gemeinde ihre Messe zunächst provisorisch in einer privaten Villa. Hier stand der Altar an der Nahtstelle zweier Wohnräume, inmitten der Gemeinde. Aus dieser Erfahrung heraus entfaltete Pfarrer Heinrich Massing, im Geist der Liturgischen Bewegung, mit den Architekten Dominikus und Gottfried Böhm für die entstehende neue Kirche ein gemeinschaftsbezogenes Konzept. Zeichenhaft führt der Weg von der Taufkapelle nun unter einer wellenförmigen Decke empor zum lichten, um vier Stufen erhöhten Altarraum und hier noch einmal um sieben Stufen weiter zur sich nach zum Altarraum hin öffnenden Sakramentskapelle mit dem in ihre Wand eingelassenen Tabernakel, vor dem ursprünglich noch ein Sakramentsaltar stand.

- Ausstattung

Vom Vorgängerbau wurde der Kreuzweg aus Holz und Textil (um 1940, Milli Schmitz-Steinkrüger) übernommen. Prägende Ausstattungsstücke der neuen Kirche stammen von Gottfried Böhm: Den Altar fügte er aus einer weißem Carrara-Marmor-Platte und einem Fuß, der ebenso wie der Taufstein aus rotem Sandstein besteht. Die Stirnwand der sich in zum Altarraum hin öffnenden Sakramentskapelle birgt eine schwarze polierte Marmorkugel, die ihrerseits den Tabernakel umfängt. Dieser zeigt auf vergoldetem Silber mit Schmucksteinbesatz die Silhouette des Himmlischen Jerusalem. In der Kuppelausmalung mischte Böhm abstrakte Farbflächen mit christlichen Zeichen wie Fisch, Kreuz und Traube. Das Gemmenkreuz der Unterkirche fertigte der örtliche Goldschmied Rudi Butterbach nach Entwürfen des Architekten, während das Gemmenkreuz der Oberkirche von Karl Mittermüller stammt. Die Orgel kam 1956 aus der Plattlinger Werkstatt von Michael Weise. Die Wandnischen zeigen ein reiches Figurenprogramm: Maria mit Jesuskind (Albert Erny), Josef (Theo Heiermann) und den Guten Hirten (Hans Glawe/Ernst Alt). 1956 wurde eine Orgel aus der Werkstatt Michael Weise ergänzt. 1982/83 ersetzte der Kölner Maler Hubert Schaffmeister das bauzeitliche Industrieglas des Oberlichts durch eine farbig-figurative Gestaltung mit Motiven aus Bibel und Kirchengeschichte. In der Krypta schuf Günther Willeke aus Schwalbach/Elm 1984 einen biblischen Wandbildzyklus.

- Von der Idee zum Bau

Um 1900 entstand der Saarbrücker Rodenhof zunächst als Eisenbahnersiedlung, die in den folgenden Jahrzehnten immer wieder erweitert wurde. Erste Planungen für eine eigene katholische Kirche durch Hans Herkommer blieben unverwirklicht. Der 1939 geweihte Kirchenbau St. Albert des Architekten Reinhard Güthler, einem ehemaligen Mitarbeiter Herkommers, wurde 1944 durch Bombenangriffe zerstört, nur ein Teil der Krypta blieb erhalten. Provisorisch richtete man sich in der alten Krypta, in Privatwohnungen, im neuen Pfarrsaal und ab 1952 in der neuen Krypta ein. Mit dem Neubau von Kirche, Pfarrheim und Pfarrhaus beauftragte man den Kölner Architekten Gottfried Böhm, unterstützt von seinem Vater Dominikus Böhm. Der Grundstein wurde am 18. Mai 1952 gelegt, die Weihe am 28. März 1954 gefeiert. Zeichenhaft bezog man Steine des Vorgängerbaus mit ein: vor allem für das Pfarrheim, für die Krypta und – u. a. mit Inschriftenfragmenten – für die Sakramentskapelle. Mitte der 1980er, 1990er und 2000er Jahre wurde die Kirche saniert.

- Die Architekten Dominikus und Gottfried Böhm

Dominikus Böhm (* 23. Oktober 1880 in Jettingen, + 6. August 1955 in Köln) ließ sich in der Baugewerkschule Augsburg zum Bauzeichner ausbilden, bevor er in verschiedenen Architekturbüros tätig war. Ab 1908 lehrte Böhm selbst an den Technischen Lehranstalten Offenbach am Main. In den folgenden Jahren wandte er sich, z. B. mit der Notkirche St. Josef (1919) in Offenbach, verstärkt dem Sakralbau zu und reüssierte mit den Raumkonzepten „Circumstantes“ und „Lumen Christi“ (1923, mit Martin Weber). Böhm wechselte nach Köln, lehrte an den dortigen Werkschulen. Mit Projekten wie St. Engelbert (1931) in Köln-Riehl fand er zu einer Verbindung längsgerichteter und zentralisierender Grundrisselemente. In den Nachkriegsjahren arbeitete Dominikus Böhm verstärkt mit seinem Sohn Gottfried zusammen.

Gottfried Böhm (* 23. Januar 1920 in Offenbach am Main) studierte vor Kriegsende Bildhauerei an der Kölner Kunstakademie. Diesem Arbeitsansatz blieb er auch bei seinen späteren architektonischen Entwürfen treu, wie es u. a. an der betonplastisch geformten Wallfahrtskirche in Neviges (1968) ablesbar ist. Die Bürotradition wird heute in dritter Generation von den Söhnen Gottfried Böhms, von Peter und Paul Böhm, fortgesetzt. Mit St. Albert in Saarbrücken (1954) entstand, darin der Wandnischenkirche St. Ursula (1956) in Hürth-Kalscheuren vergleichbar, ein Kirchenbau an der Schwelle von der Zusammenarbeit von Vater und Sohn hin zu eigenständigen zentralisierenden Raumschöpfungen.

- Literatur (Auswahl)

- Oranna Dimmig: Katholische Pfarrkirche St. Albert Saarbrücken (Kunstlexikon Saar; Architektur und Raum), hg. vom Institut für aktuelle Kunst, Saarbrücken 2015.

- Brigitte Hammerschmidt: Der Kirchenbau des 20. Jahrhunderts im rheinland-pfälzischen Teil des Bistums Trier (Geschichte und Kultur des Trierer Landes 4), Trier 2006 (zugl. Diss. Trier, 2003).

- Kai Kappel: Memento 1945? Kirchenbau aus Kriegsruinen und Trümmersteinen in den Westzonen und in der Bundesrepublik Deutschland (Kunstwissenschaftliche Studien 145), München/Berlin 2008, 256-259, 312-313, Farbtafel XVII.

- Annemarie Madenach u. a.: Pfarrkirche St. Albert Saarbrücken Rodenhof. Erbaut 1954. Architekt: Dr. Gottfried Böhm, Köln, auf: Katholische Pfarrgemeinde St. Albert Saarbrücken, 2006 (Abrufdatum: 14. Januar 2018, www.stjosef-saarbruecken.de/index.php?id=504).

- Heinrich Massing (Hg.): Wir ziehen

zum Hause des Herrn. Festschrift zur Konsekration der neuen

Pfarrkirche „St. Albert“ in Saarbrücken am 28. März 1954, hg. vom Katholischen Pfarramt St. Albert, Saarbrücken 1954. - Bastian Müller: Architektur der Nachkriegszeit im Saarland (Denkmalpflege im Saarland 4), Saarbrücken 2011.

- Saarbrücken, Mitte, Malstatt-Rodenhof, Pfarrkirche St. Albertus Magnus, in: Kunstlexikon. Laboratorium. Institut für aktuelle Kunst im Saarland an der Hochschule der Bildendenden Künste Saar mit Forschungszentrum für Künstlernachlässe gGmbH (Abrufdatum: 20. Januar 2018, institut-aktuelle-kunst.de/kunstlexikon/saarbruecken-mitte-malstatt-rodenhof-pfarrkirche-st-albertus-magnus-22443)

- Wolfgang Voigt (Hg.): Gottfried Böhm, Katalog, 26. August bis 5. November 2006, Deutsches Architekturmuseum Frankfurt am Main, Berlin 2006.

Wir danken allen Bildgebern für ihre freundliche Unterstützung: Die Bildnachweise werden jeweils am Bild selbst geführt.